非がん性慢性疼痛に対する医療用麻薬の使用にあたり薬剤師が留意する事項

1.非がん性慢性疼痛における医療用麻薬使用上の留意点

-

- 非がん性慢性疼痛における医療用麻薬の承認要件は「慢性疼痛の診断、治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。」である。

- 非がん性慢性疼痛における医療用麻薬の使用は、中~長期的に使用されることが多く、適切な管理や副作用の確認、乱用・誤用の防止が求められる。

- 以前より非がん性慢性疼痛に医療用麻薬が使用されている欧米(特に米国)においては、不適切使用による社会問題(オピオイドクライシス)が発生している。

- これらのことにより、非がん性慢性疼痛に医療用麻薬を処方・調剤する際には遵守事項を確認し、調剤後も適正使用に向けた確認を行う必要がある。 本邦において非がん性慢性疼痛に適応が承認されている医療用麻薬はオキシコンチン®TR錠・デュロテップ®MTパッチ・ワンデュロ®パッチ・フェントス®テープの4製剤(以下対象製剤)のみであり、後発品やレスキュー用製剤は承認されていない。

- 医療用麻薬を頻回に調剤している薬局であっても、がん性疼痛との思い込みから確認書等の確認が漏れる場合があるため、対象製剤調剤時には必ず病名の確認を行い、非がん性慢性疼痛であった場合は適正使用に向けた確認を行うこと。

- 非がん性慢性疼痛では、痛みの軽減を図りつつ、機能回復によるADLやQOLを改善することが治療の目標であるため、がん性疼痛時の使い方と同じではなく、副作用と乱用・依存に細心の注意を払いながら、慎重に医療用麻薬を投与する。そして、医療用麻薬処方開始時から、常に投与中止の可能性について検討し続けることが重要。

がん性疼痛と非がん性慢性疼痛に対する医療用麻薬の使い方の違い

●がん性疼痛

がん患者が痛みのない日々を過ごすことができるように、副作用の発現に留意しながら、患者の満足が得られるまで医療用麻薬が増量される。

●非がん性慢性疼痛

痛みの軽減を図りつつ、機能回復によるADLやQOLを改善することが治療の目標であるため、副作用と乱用・依存に細心の注意を払いながら、慎重に医療用麻薬を投与する。そして、医療用麻薬処方開始時から、常に投与中止の可能性について検討し続けることが重要。

2.流通管理体制上の留意点

-

- 各製薬会社から発行されている流通管理体制を遵守する(表1)。

オキシコンチン®TR錠

(https://www.shionogi.co.jp/med/oxc-tr/ph/) ※閲覧には会員登録が必要

デュロテップMT®パッチ/ワンデュロ®パッチ

(https://www5.learningpark.jp/janssen/) ※閲覧には会員登録が必要

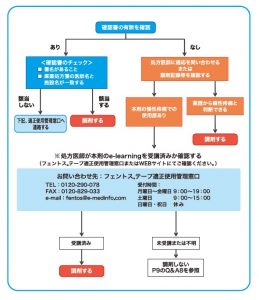

フェントス®テープ

(https://fentos.jp/dl_man.php?EXT=pdf&FNM=manual_yakuzaishi&FLG=V) - 対象製剤の処方を受け付けた際、確認書を医師から交付されているかを確認する。

- 確認書が交付されていない場合、患者に「がん性疼痛」か「非がん性の慢性疼痛」かの情報収集を行う。判断できない場合は、処方医に照会する

→薬歴等で「疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛に対して、処方箋を交付されている患者」であると判断できる時には確認書がなくても調剤を行うことができる。 - 確認書の記載内容の不備(医師名等が処方箋と異なる等)がある場合は、各社流通管理窓口へ連絡をする。

- e-learningの受講が終了している医師からの処方であっても、医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関名で確認書の発行が必要となる。

- 各製薬会社から発行されている流通管理体制を遵守する(表1)。

3.適正使用上の留意点

-

- 医療用麻薬使用による乱用・依存の可能性を念頭に置き、患者に対して経時的な指導・残薬確認等の観察を行う必要がある。

- 患者に対して、医療用麻薬を使用していることを認識してもらい、適正に使用できるよう指導する。

1.服用・貼付時間を守ること。

2.保管については本人以外が手にすることのないように注意する。特に小さな子供が誤って口にしたり、貼付したりしないように保管する。

3.オキシコンチン®TR錠はつぶしたり噛んだりしないように指導する。

4.フェンタニル貼付剤は、はさみ等で切らずに使用する。

5.フェンタニル貼付剤剥離後は適切に廃棄し、小さな子供やペットが誤って触らないように注意する。

6.他人に譲渡したり、指示された慢性疼痛目的以外の痛みに対して使用しない。

7.薬が不要となり余った際は、必ず保険薬局や医療機関に返却する。 - 海外渡航する際に携帯する場合は、他の医療用麻薬に準ずる運用が必要となる。

- 「非がん性慢性疼痛」に使用する際は、原則として最大用量を超えないこと。なお、最大量を超える用量への増量を行う場合には,その必要性について特に慎重に検討し、治療方針を医師に確認すること。

- 漫然とした長期投与での依存が懸念されるため、十分な観察を行う必要がある。

- 中止するときには、退薬症候(依存)が出現する可能性があるため、段階的に減薬・中止をする必要がある。

4.「非がん性慢性疼痛」治療における留意点

-

- 非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)処方ガイドライン 改訂第2版より、下記の注意点が挙げられる。

1.医療用麻薬による治療目的は、痛みの緩和と QOL の改善であること。

2.医療用麻薬による治療は、乱用・依存などのリスクが低い患者に限定すること。

3.医療用麻薬の代表的な副作用である悪心・嘔吐、便秘、眠気について何らかの対応策を検討すること。

4.医療用麻薬の使用は、必要最小限にとどめ、モルヒネ塩酸塩換算量で 60㎎/日以下とし、上限は 90 ㎎/日と考えること。

5.医療用麻薬の治療期間は 3 か月が基本であり、最長でも 6 か月で休薬を考慮して減薬すること。 - 「非がん性慢性疼痛」の突出痛に対してレスキュー薬投与は推奨されない。

- 頭痛・口腔顔面痛・線維筋痛症については医療用麻薬の有用性と安全性を示すエビデンスはない。

- 非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)処方ガイドライン 改訂第2版より、下記の注意点が挙げられる。

5.服薬指導における留意点

-

- 非がん性慢性疼痛における医療用麻薬の使用においても、一般的な副作用(便秘、嘔気・嘔吐、傾眠等)が起こるため、十分な観察・対応が必要となる。

- 乱用や依存などの患者による薬物関連の不適切使用がないように管理する責務がある。

- 服薬指導時におけるチェックポイント(表2)並びに副作用のチェックポイント(表3)に従い服用期間中は観察を行う。また、必要に応じ投薬後電話等によるフォローアップを行うことが望ましい。

6.乱用・依存について

-

- 非がん性慢性疼痛に対する最大の懸案事項は、乱用・依存である。

- 日本では、現時点では深刻なオピオイド鎮痛薬の乱用・依存問題はほとんど存在しないが、同時にオピオイド鎮痛薬依存の治療方法、治療を熟知した医師、治療を専門とする施設もほとんど存在しない。したがって、日本での非がん性慢性疼痛に対する医療用麻薬の使用において最も重要なことは、オピオイド鎮痛薬の乱用・依存患者を出さないことである。

- オピオイド鎮痛薬の乱用は「社会的規範から逸脱した目的(鎮痛目的以外の使用)や方法(処方医の指示を逸脱した使用)によるオピオイド鎮痛薬の使用」、オピオイド鎮痛薬の依存は「オピオイド乱用の繰り返しの結果、物質が欲しくてたまらないという渇望状態となり、止めようと思っても簡単には止められない状態」と定義される。

- 米国疼痛学会、米国疼痛医学会と米国依存医学会が合同で提出した合議において、オピオイド依存の4つの特徴(4c)として、オピオイド鎮痛薬への欲求(craving for the drug)、オピオイド鎮痛薬の常軌を逸した使用(control over drug use impaired)、オピオイド鎮痛薬使用への強迫観念(compulsive use of a drug)、薬害の存在を知りつつも使用を続けること(continued use of a drug despite harm)であると記載している。これら4つの特徴を考慮すれば、オピオイド鎮痛薬への依存は患者に深刻な問題を引き起こすことがよく理解できる。

- 国外ではオピオイド乱用・依存を防ぐ、あるいは早期に発見する様々な調査票が開発されているが、文化や社会環境が異なるため、本邦においてそのままの形で使用することには無理がある。国外のエビデンスを基にまとめられた、オピオイド鎮痛薬の不適切使用の危険因子(表4)とオピオイド鎮痛薬の不適切使用の危険因子(表5)を示す。

表4 オピオイドの乱用・依存の危険因子

| ・薬物乱用の既往 ・薬物乱用の家族歴 ・若年者(45歳未満) ・若年時の性行為依存 ・精神疾患 ・薬物使用の一般化 ・心理的ストレス ・多数の薬物の乱用 ・生活環境が悪い(家族等の支援が弱い) ・喫煙(禁煙困難) ・薬物やアルコール依存の既往歴 ・オピオイドへの関心 ・痛みによる機能障害 ・痛みの過度の訴え ―原因不明の痛みの訴え |

表5 オピオイド鎮痛薬の不適切使用の早期発見のための危険兆候

| ●軽微な兆候 | ●重篤な兆候 |

|---|---|

| ●高用量のオピオイド鎮痛薬処方への欲求 ●激しい疼痛がないにもかかわらず薬物を貯める ●特定の薬物の処方希望 ●他の医療機関からの同様の薬物の入手 ●許容を超える用量への増量 ●痛み以外の症状の緩解のための不正使用 ●処方医の予測に反した薬物の精神効果の出現 |

●処方箋の転売 ●処方箋の偽造 ●他人からの薬物の入手 ●経口薬の注射のための液状化 ●医療機関以外からの処方薬物の入手 ●紛失のエピソードの多発 ●不法薬物の同時使用 ●指導があるにもかかわらず、度重なる内服量の増加 ●風貌の変化 |

引用

・日本ペインクリニック学会、非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン改訂第2版 真興交易 医書出版部

・慢性疼痛治療ガイドライン作成ワーキンググループ 慢性疼痛治療ガイドライン 真興交易 医書出版部

・塩野義製薬、小冊子「オキシコンチン®TR錠で慢性疼痛の治療を受けられる患者さまへ

| オキシコンチン®TR | フェントス®テープ | デュロテップ®MTパッチ ワンデュロ®パッチ |

|

| 確認書交付タイミング(医師) | 処方時毎回 | 初回発行時(1年間有効) 有効期限切れたら再発行 |

初回発行時(1年間有効) 有効期限切れたら再発行 |

| 確認書の薬局への提示(患者) | 毎回 | 毎回 | 毎回 |

| 確認書の保管 | 医療機関(医療機関保管用) 患者(患者様保管用) 薬局(薬局保管用) |

医療機関(医療機関保管用) 患者(患者様保管用を調剤毎に持参) |

医療機関(医療機関保管用) 患者(患者様保管用を調剤毎に持参) |

| *患者様保管用下部の薬局保管用を切り取り、患者様保管用は患者に返却、薬局保管用は薬局で保管 | 患者様保管用を確認後患者に返却 | 患者様保管用を確認後患者に返却 | |

| 医師のe-learning受講歴確認方法 | 流通管理窓口 | 適正使用管理窓口またはWEBサイト | 適正使用管理窓口またはWEBサイト |

| 確認書がない場合 | 確認書の発行を医師に確認 | 処方医のe-learning受講が確認できれば調剤ができる | 処方医のe-learning受講が確認できれば調剤ができる |

| 慢性疼痛における鎮痛であれば、「患者に確認書を交付したかどうかを確認」 | |||

| 慢性疼痛で医師が確認書を交付済みなら「確認書の医療機関控えをFAX等で薬局に送付してもらい確認(確認書控えと麻薬処方箋をチェック)」 | |||

| 上記による確認が取れない場合は調剤できない。流通管理窓口へ確認を行う。 | |||

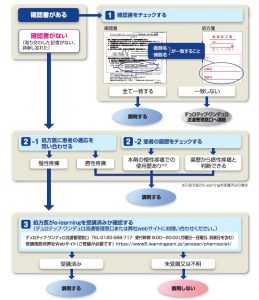

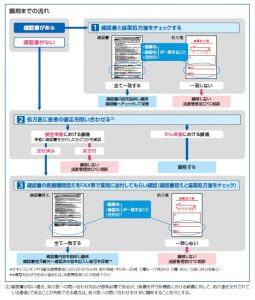

| 確認書の確認・調剤の流れ | オキシコンチン®TR錠 対応フロー(図1) | フェントス®テープ 対応フロー(図2) | デュロテップ®MTパッチ/ワンデュロ® 対応フロー(図3) |

| 内服(使用)状況の確認 | 残薬数の確認(適正使用・指示以外の薬の増減、他人への譲渡) |

| 受診間隔 | 不正使用の防止、お薬手帳等による他医療機関での処方の有無 |

| 痛みの評価 | 痛みの度合いの変化(NRS、VAS)、痛みの部位の変化、 痛みの性状(ズキズキ、刺すような、しびれるような等) |

| 精神状態の確認 | 痛みを過大に表現、必要以上に薬を求める、特定薬剤の処方希望 |

| 副作用 | 確認事項 | 対応策 | 備考 |

| 便秘 | 排便回数、排便感覚、便性状など | ナルデメジン、緩下剤、刺激性下剤等 | 服用期間中ずっと |

| 悪心・嘔吐 | 悪心・嘔吐の有無 食欲不振の有無 |

ドパミン受容体拮抗薬 消化管運動亢進薬 抗ヒスタミン薬 非定型抗精神病薬 |

服用開始1、2週間くらいで消失することが多い |

| 眠気 | 不快な眠気の有無 睡眠時間、睡眠の質 |

減量を検討 | 投与初期や増量時 |

| せん妄 | 幻覚、幻視、幻聴の有無 | 非定型抗精神病薬、減量を検討 | 投与初期や増量時 |

| 呼吸抑制 | 呼吸回数 | オピオイドの減量、ナロキソン | 先に傾眠が起こることが多い |

| 排尿障害 | 排尿回数・量、排尿困難感、尿閉の有無 | コリン作動薬、α1受容体遮断薬 | 高齢男性に注意 |

【デュロテップ®MTパッチ/ワンデュロ® 対応フロー】

注)デュロテップ・ワンデュロ流通管理窓口の受付時間は、平日9:00~19:00、土曜日9:00~15:00、日曜・祝日は休業日に変更となっています。